This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Gemeinschaftsorientierte Ansätze in der Stadtplanung

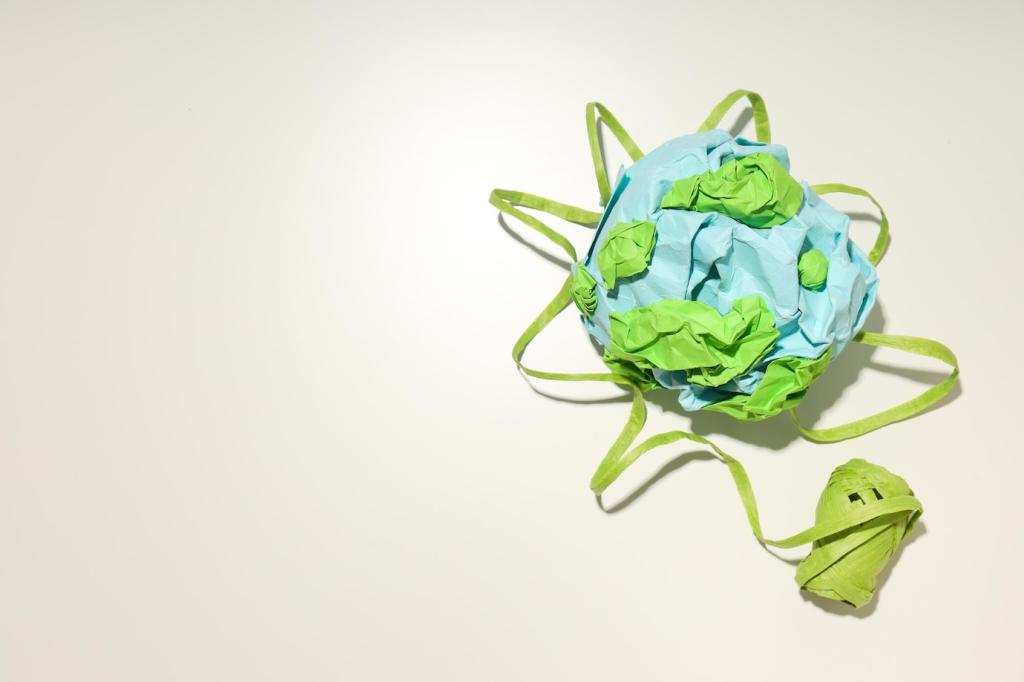

Gemeinschaftsorientierte Ansätze in der Stadtplanung gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Gestaltung ihres Wohnumfelds einbinden. Anstatt Stadtentwicklung als reinen top-down-Prozess zu verstehen, setzen diese Ansätze auf Mitbestimmung, Dialog und die Nutzung kollektiver Intelligenz. Die so entstehenden Stadtquartiere und öffentlichen Räume sind nicht nur lebenswerter, sondern spiegeln auch die Vielfalt und die Bedürfnisse der Beteiligten wider. Dieser Ansatz fördert nachhaltige, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen, die von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen werden. Im folgenden Text werden Schlüsselaspekte, Vorteile und Herausforderungen gemeinschaftsorientierter Stadtplanung erläutert und anhand praxisnaher Beispiele aus der Stadtentwicklung verdeutlicht.